個別オンライン相談会を

受け付けています。

プログラム内容の詳細は、個別オンライン相談会にてご案内させていただきます。お気軽にお申し込みください。

働き方改革や健康経営が叫ばれる中で、近年注目を集めているキーワードのひとつが「プレゼンティーイズム(Presenteeism)」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、多くの職場で既に起きている“隠れた問題”とも言える現象です。

プレゼンティーイズムとは、病気や不調を抱えながら出勤し、パフォーマンスが十分に発揮できていない状態を指します。

例えば、風邪やアレルギー症状、慢性的な頭痛や腰痛、メンタルの不調、睡眠不足、生活習慣病など、「休むほどではないが、万全でもない状態」で働く人が該当します。

似たような言葉に「アブセンティーイズム(Absenteeism)」があります。こちらは欠勤や病欠を意味します。

アブセンティーイズムは数字として把握できるため対策も立てやすい一方、プレゼンティーイズムは“出勤している”ために見過ごされやすいのが特徴です。

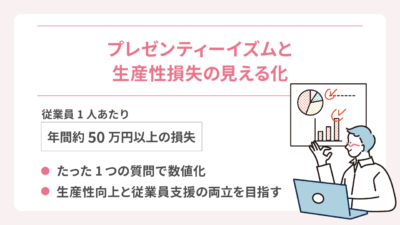

従業員の“見えない生産性損失”を把握するためには、定量的な評価指標が欠かせません。

ここでは、職場でよく使われる2つの代表的な指標をご紹介します。

東京大学の研究チームが開発・検証を行った、たった1問で生産性損失を測定できる指標です。

| 項目 | [SPQ]の内容 |

|---|---|

| 質問内容 | 「過去4週間の仕事のパフォーマンスは何%でしたか?」(100%=理想) |

| 回答形式 | 1〜100%の数値で自己評価 |

| 損失の算出 | 100 − 回答値 = 生産性損失(%) |

| 特徴 | ✔ 1問で簡単に測定可能 ✔ 属性に影響されにくい ✔ 定期的な追跡に適している |

▶ 例:80%と回答 → 生産性損失 20%

→「仕事には来ているが、2割パフォーマンスが落ちている」状態を意味します。

WHO(世界保健機関)開発の詳細版パフォーマンス評価ツールです。

| 項目 | [HPQ]の内容 |

|---|---|

| 質問内容 | 「理想の従業員と比べて、自分のパフォーマンスは0〜10点で何点か?」 |

| 回答形式 | 0〜10点(10=最高) |

| 損失の算出 | 100 −(10点満点中のスコア×10)= 生産性損失(%) |

| 特徴 | ✔ 詳細で信頼性高い ✔ 研究でも多数使用 ⚠ 回答に時間がかかる ⚠ 比較基準が曖昧になりやすい |

▶ 例:7点と回答 → HPQスコア 70% → 生産性損失 30%

| 比較軸 | SPQ | HPQ |

|---|---|---|

| 簡便さ | ◎(1問) | △(複数項目) |

| 属性の影響 | 少ない | 比較的大きい |

| 比較のしやすさ | 高い(絶対評価) | やや低い(主観的な比較) |

| 実務への活用度 | ◎(定期調査や企業比較に適する) | ○(研究・詳細分析向き) |

そのものウェルネスプログラム(SWP)では、簡便性と継続測定性を重視し、SPQを指標として採用しています。従業員の状態変化を把握しやすく、健康支援や職場改善の効果測定に役立ちます。

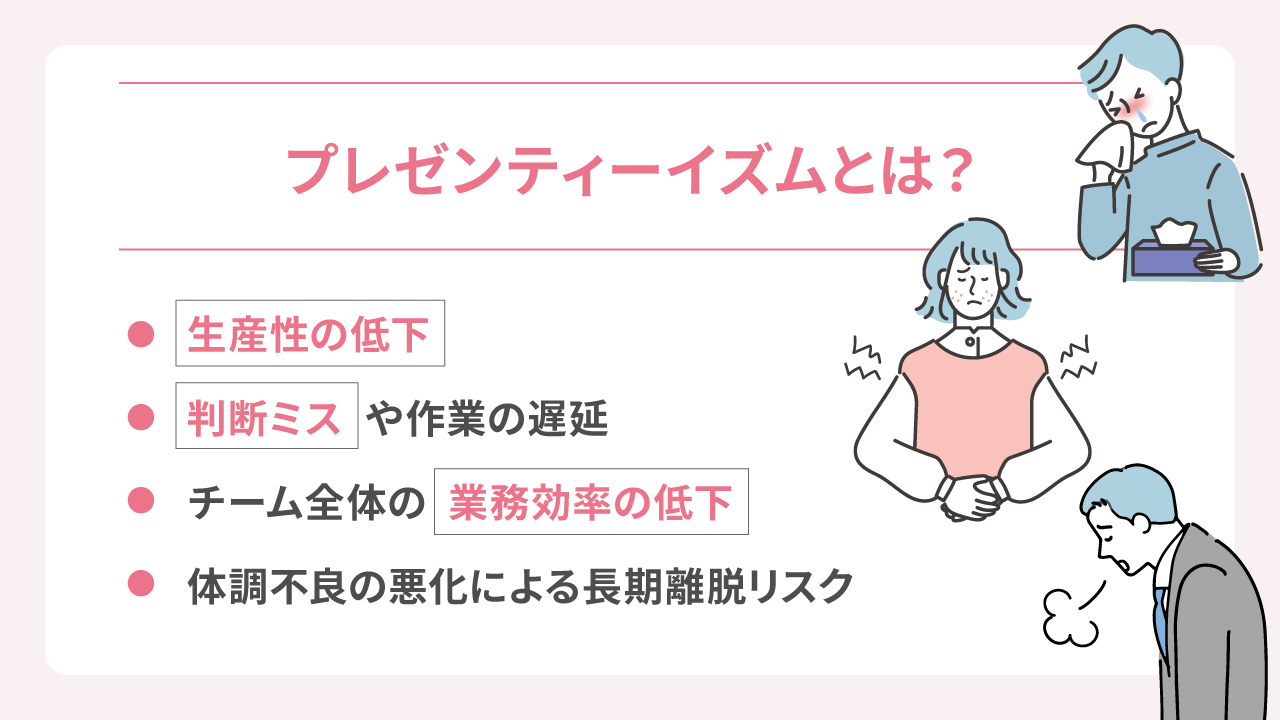

一見「出勤しているなら問題ない」と思われがちですが、プレゼンティーイズムには以下のような深刻な影響があります。

ある調査によると、プレゼンティーイズムによる損失は、アブセンティーイズムの数倍にのぼるとも言われています。

これらは、職場環境や組織文化と密接に関係しています。

プレゼンティーイズムを防ぐには、従業員一人ひとりの健康管理だけでなく、企業としての取り組みが不可欠です。

プレゼンティーイズムは、数字に現れにくい「見えないコスト」として、企業の生産性や従業員の幸福度に大きく影響します。

健康経営を進めるうえで、この問題にしっかり目を向け、“働けている”ではなく、“元気に働けているか”を問い直すことが、組織の持続的な成長につながる第一歩です。

従業員の健康意識と

パフォーマンスの

向上を実現します。

そのもの株式会社(sonomono Inc.)

〒810-0023 福岡市中央区警固2-16-26 Ark M’s-1 701