個別オンライン相談会を

受け付けています。

プログラム内容の詳細は、個別オンライン相談会にてご案内させていただきます。お気軽にお申し込みください。

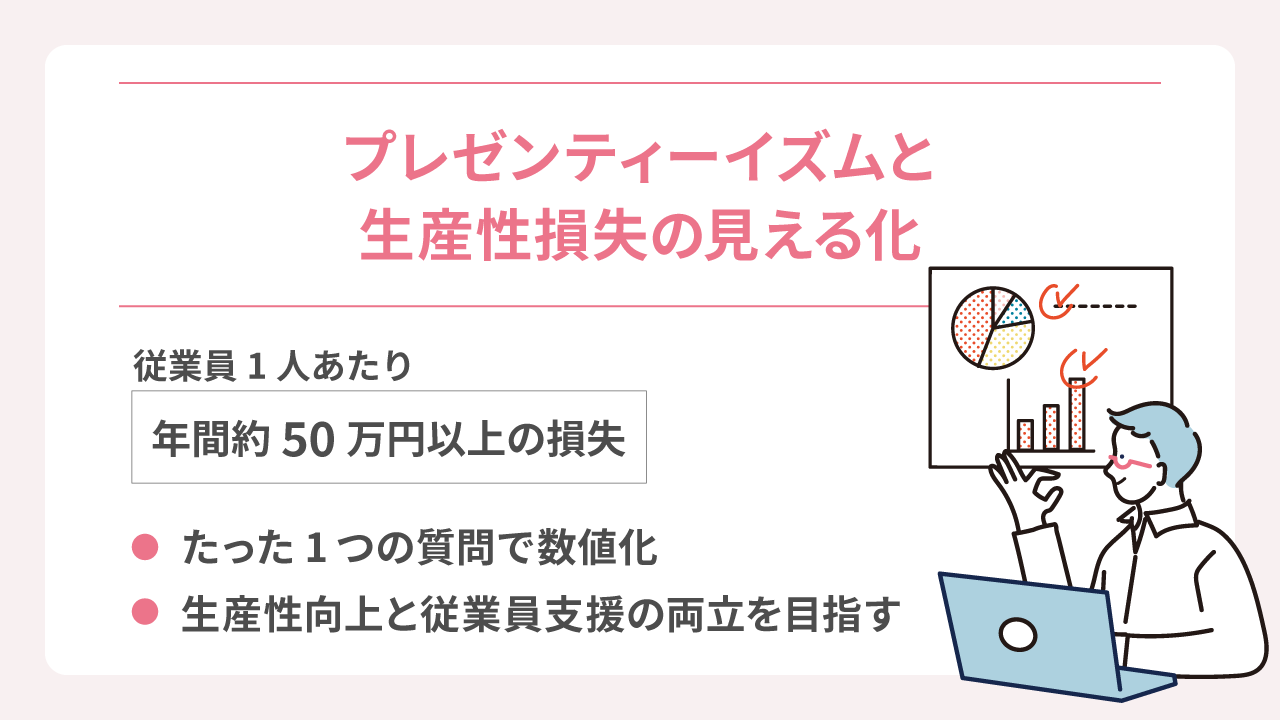

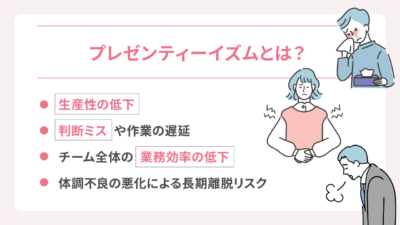

健康経営を推進するうえで、「プレゼンティーイズム(Presenteeism)」の把握は極めて重要です。

これは、従業員が出勤していても、体調不良やメンタル不調などで本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指し、欠勤(アブセンティーイズム)とは異なり、外からは見えづらい「隠れた生産性損失」です。

そのものウェルネスプログラム(SWP)では、このプレゼンティーイズムを可視化する指標として、SPQ(Single-item Presenteeism Question)を採用しています。

SPQは、たった1つの質問でプレゼンティーイズム(=生産性損失)を数値化できる評価指標です。

質問は以下の通りです。

「病気やけがの影響を考慮したうえで、理想的なパフォーマンスを100%としたとき、過去4週間のあなたの仕事のパフォーマンスは何%でしたか?」

従業員は 1~100% の間で自己評価し、(100-回答値)をプレゼンティーイズム率(=生産性損失率)として算出します。

| 回答 | 意味 | 生産性損失(SPQスコア) |

|---|---|---|

| 100% | パフォーマンス完全発揮 | 0%(損失なし) |

| 80% | 2割パフォーマンス低下 | 20%の損失 |

| 60% | 大幅な業務効率低下 | 40%の損失 |

このように、個々のパフォーマンス状態を定量的に把握することができます。

東京大学の研究チームによる検証では、SPQは以下の点で高い信頼性が示されています。

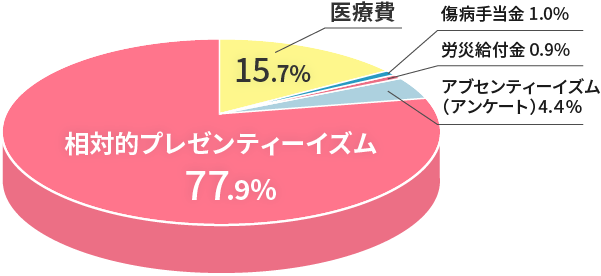

日本における調査では、プレゼンティーイズムによる損失は、従業員1人あたり年間約50万円以上にものぼるとされています(健康関連コスト全体の77.9%に相当)。

これは欠勤(4.4%)による損失や医療費(15.7%)をはるかに上回る水準です。

企業にとって、プレゼンティーイズムを軽視することは、生産性の低下や経営損失に直結しかねないのです。

| 項目 | 平均(円) | 割合(%) |

|---|---|---|

| 2014年度医療費 | 113,928 | 15.7% |

| 労災給付金 | 6,870 | 0.9% |

| 傷病手当金支給額 | 7,328 | 1.0% |

| アブセンティーイズム (アンケート) | 31,778 | 4.4% |

| 相対的プレゼンティーイズム | 564,963 | 77.9% |

| 計 | 724,868 | 100% |

そのものウェルネスプログラムでは、定期的なSPQの実施を通じてパフォーマンス率の変化を把握し、以下の可視化を行い、

といった形で、生産性向上と従業員支援の両立を目指しています。

従業員の健康意識と

パフォーマンスの

向上を実現します。

そのもの株式会社(sonomono Inc.)

〒810-0023 福岡市中央区警固2-16-26 Ark M’s-1 701